上海市浦东新区川沙体育场是隶属于上海市浦东新区教育(体育)局的综合性体育场馆,其主要定位是以“场”为特色的区级综合性全民健身体育中心及浦东新区第一少体校的日常训练基地。

始建于1958 年的体育用房与训练设施已难以满足周边居民健身活动及少体校师生的专业训练需求。为了响应北京奥运会的全民健身热潮,浦东新区教育局于2008年启动了川沙体育场征地改扩建项目的研究工作,主要建设内容包括综合球类馆、游泳馆、少体校训练用房、标准田径运动场、看台及配套服务用房。因土地问题及整体定位随国家体育战略的调整,项目最终于2015年正式获批立项。定位川沙镇级全民健身中心,兼顾少体校的日常训练,旨在通过对周边土地资源、河道景观的整合与整体开发,打造一个集多功能于一体的全新体育场馆。总建筑面积约88005平方米,其中地上建筑面积20564平方米,地下建筑面积67441平方米。

▲沿华夏东路高架航拍

▲东侧航拍

▲从运动场看综合体育馆

▲从运动场看体育场看台

城市更新背景下的尺度重构

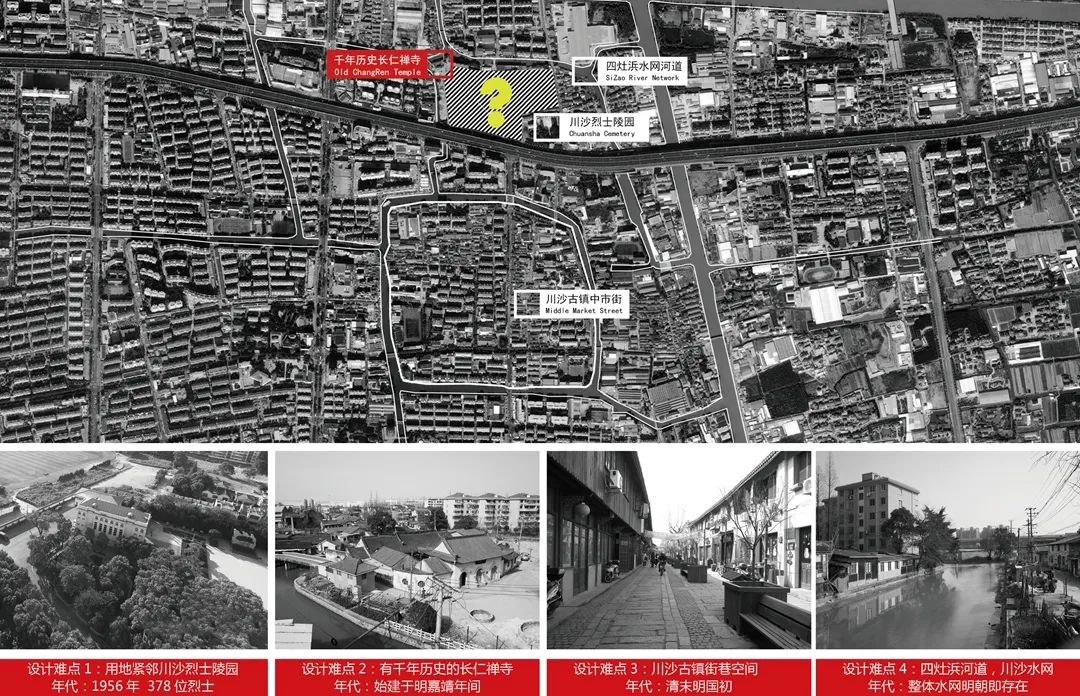

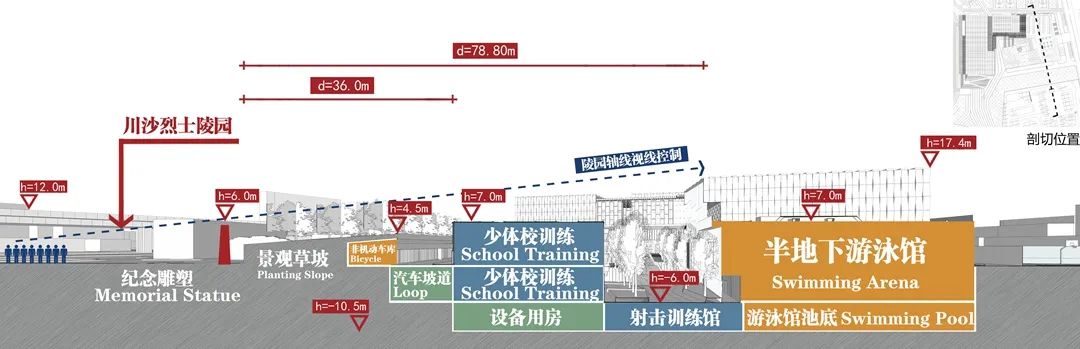

项目用地处在川沙与合庆两镇的交界处,南邻华夏东路高架,周边均为小尺度的水乡民居与河道水网,用地西北角是具有千年历史的川沙长仁禅寺,东南角为浦东新区烈士陵园,综合用地条件十分敏感苛刻。新建筑如何与它们相协调,减少自身对环境的压迫感,带动引导周边地块的城市更新,是本项目所面临的核心问题。

▲用地区位及设计难点

本项目延续了原川沙体育场的总体布局,以足球场居中,将体育馆和球场看台分别布置在场地的东西两侧。体育馆建筑形体与北市街相对,整个建筑群成为古镇中轴线的延续;球场看台与北门外街平行,具有坡度的建筑形体形成了对川沙水系的有效退让。建筑的基本形体是对其所处城市环境的直接回应。

设计针对敏感的周边现状,将传统的大体量体育建筑进行拆解,形成若干个30米面宽大空间的组合形体,通过对可识别尺度的打散、重构,弱化大型体育建筑的体量。

▲常仁禅寺西北侧航拍

▲华夏东路高架桥南侧航拍

体育场看台设计效仿川沙古镇中现存的小尺度、低层坡屋顶建筑形制,结合下沉院落设计了带有古镇韵味的内部街巷空间,让使用者在其中能感知到古镇风貌对建筑设计的影响。参差有序的建筑边界与北门外街相互融合,形成如同传统寺庙前街道的空间感受。

▲综合体育馆形体分析

▲体育场看台形体与内部空间模式分析

水乡古镇形式的现代性再现

综合体育馆与球场看台均采用非对称的坡屋顶元素。体育馆将屋脊线向西平移,球场看台将屋脊线向东平移,形成兼具现代感与古镇坡屋顶意象的造型设计手法。综合体育馆面对球场形体完整,形成大尺度的建筑界面,使用木格栅杆件作为下部临时看台的遮阳,木质构件是建筑主立面边界线的外延,建筑立面“一笔而成”;球类馆入口结合台阶设置在二层,强化主立面形象;面对东侧下沉庭院使用木质格栅与幕墙构件,形成亲人的空间体验。整体上形成金属质感的建筑外部覆盖与木质的空间内核,外冷内暖。

▲综合体育馆入口透视

▲从运动场看综合体育馆

看台面对球场一侧立面处理得较规整,面对银杏大道一侧使用更具有亲切感的建筑材料与尺度,参差的木格栅边界与东侧完整的体量形成反差,塑造出建筑东西不同的立面性格。

综合体育馆与球场看台的第五立面均采用折形铝复合板错位排布,形成水波纹状的表皮肌理,呼应场地周边的古镇水网环境。

体育馆与看台建筑从坡屋面的非对称布局、金属与木格栅材料的交替使用、东西侧立面表情的差别处理等方面形成呼应,强化了设计的整体感。

▲从运动场看体育场看台

▲四灶浜河道西侧航拍

复合化功能布局与半地下空间利用

川沙体育场服务古镇居民,承担镇级体育运动赛事,同时也作为浦东新区第一少体校的训练基地。考虑少体校的独立管理需求,将其布置在综合体育馆的东侧,围绕下沉庭院设置了射击馆、举重馆、体操馆、武术馆和综合训练馆,面向北侧河道布置了划桨训练馆与艇库。室外400米跑道、标准足球场、5人制足球场为少体校师生与健身群众分时使用,通过智能化管理进行预约控制。

▲地下一层体操馆

▲ 综合体育馆南北向剖面示意图

少体校训练用房集中布局,独立管理,同时也和全民健身流线保持视线上的贯通,将青少年运动健儿的训练场景与身姿展示给与普通大众。

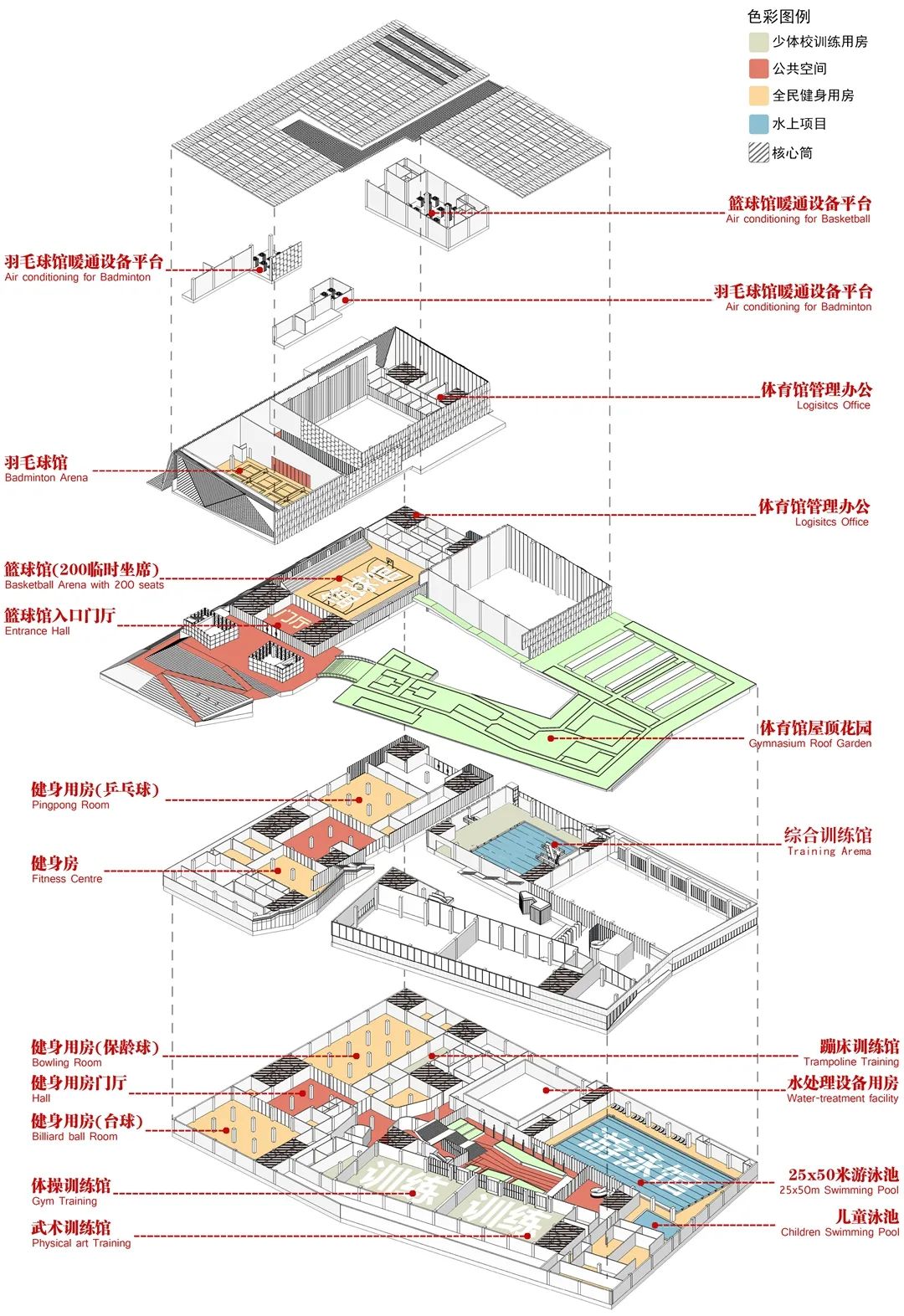

综合球类馆的形体设计受限于场地内现存的地下军事掩体,结合镇级全民健身中心的功能定位,采用了33米x40米的场地选型,可满足2块篮球场、网球场3块排球场以及10块羽毛球场和12块乒乓球场的布置。在相邻的训练馆,同时布置有1块篮球场,既可独立使用,也可作为主场地的热身场地。羽毛球馆场地尺寸24米x32米,可容纳6块羽毛球场,也可以作为主场地的热身场地使用。

▲综合球类馆

▲羽毛球馆

面对敏感的外部环境,设计选择将大部分少体校功能性用房以及游泳馆、部分全民健身用房布置在地下,通过下沉广场将这些功能串联,实现较好的通风与采光。针对体操、武术、游泳等半地下的大空间用房,同时设置北向高窗及屋顶采光,进一步优化其物理性能。

看台面向北门外街一侧为了控制建筑檐口高度,将半数的全民健身用房布置在地下一层,使用者直接由室外到达地下一层的内街及下沉庭院,实现地下功能用房的全采光通风。

▲地下一层游泳馆

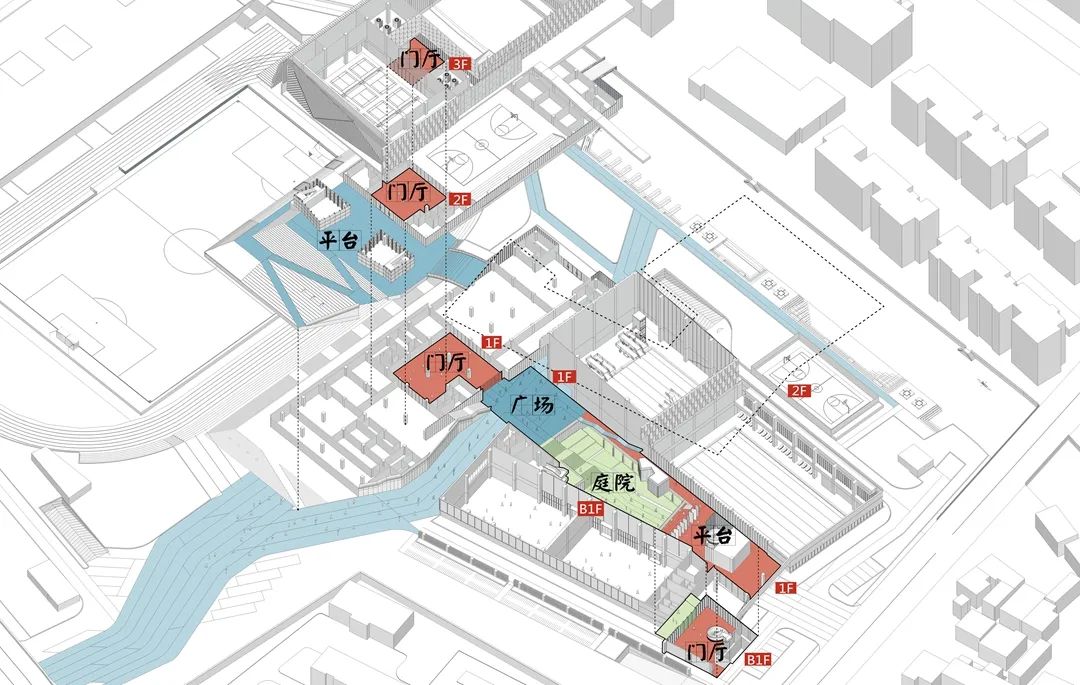

去中心化的空间组织模式与社区性营造

敏感复杂的场地条件决定了环形带状的特殊建筑形体,与之相对的是由室内门厅、室外广场、下沉庭院、半室外休息平台共同构成的公共空间系统。建筑的形体为“皮”,公共空间为“核”,二者的包裹关系最大程度降低了新建筑对烈士陵园的干扰。

▲综合体育馆公共空间系统布局分析

与社区化功能定位、灵活可变经营模式相对应的是扁平化的公共空间布局:结合环形带状建筑形体与小进深的平面特点,综合体育馆中的球类馆、羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、游泳馆、舞蹈健身等主要功能都有各自独立的入口门厅,既可以通过智能化系统集中管控,也方便各自独立经营使用。这些门厅都围绕内部庭院设置不同标高的出入口,形成扁平化的公共性层级与进出关系,让空间更富有社区感。

▲综合体育馆功能轴侧

体育场看台采用内街式布局将观赛区及配套商业进行组合,在其中设置了多个100-300平方米的灵活功能单元及餐厅、零售等服务配套。它们各自独立经营,既可通过看台内街组织交通流线,也可以经由5个下沉庭院直接到达并解决通风与采光问题。

结语

浦东新区川沙体育场项目,是在城市敏感环境条件下的高度限定性设计。通过建筑尺度的重构、造型处理上古镇元素的再现以及去中心化的空间组织模式,实现了大型体育建筑与城市小尺度环境的融合共生,营造了一处教体融合共用、融入社区环境的全民健身聚集地。

项目档案

项目名称:浦东新区川沙体育场征地改扩建工程

建筑地点:上海市浦东新区川沙新镇华夏东路2541号

设计时间:2015年-2022年

建设时间:2019年-2024年

设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

设计团队

项目总负责:江立敏、黄金甲

建筑设计:李小群、苏恒、柳恒、黄志松、王启慧、崔鹏、马雪松、胡俊翀

结构设计:殷维忠、张峥、朱亮、柴祖尧、杨芳、蒋玲、王松林、杨庆辉、胡开华、高路巧

给排水设计:李丽萍、任军、陈英英、杨勇

暖通设计:钱必华、陆袁、徐伟鹏

电气设计:朱亚君、李玉芝、罗颜、王胜、李思超、梁文举、羊元鑫

幕墙设计:朱太喜、马瑞锋

室内设计:苏恒、顾文廉、刘颖、王雅婷、丁慧、孟金津、章博远、袁尚菊

造价团队:翁晓红、李立漪、顾晶晶、王笑雪、苏瑜瑾

建设单位:浦东新区教育局、浦东新区文体旅局

施工单位:上海建工二建集团有限公司

建筑摄影:章鱼见筑

评论