徐磊 弓蒙 中国建筑设计研究院有限公司·一合建筑设计研究中心

元中心属于开发模式项目,用地位于北京海淀西二旗,原为北京三元牛奶厂。满足规划条件和开发强度是本项目成立的基本条件。西二旗是头部科技企业的聚居地,用地与小米总部隔了一条马路,距离百度、联想也不远,项目面临一个令人纠结的情境:虽有潜在的客户,但能从周边脱颖而出、得到市场认可具有难度。

由于前述的各种限制条件,这个项目不是一个“大招”就能解决所有问题,建筑的单体从市场和效率推导而来,更像是功能因素确定的答案,没有太多的改动空间,还是得从总体布局的合理性出发,看看能得到什么结果。

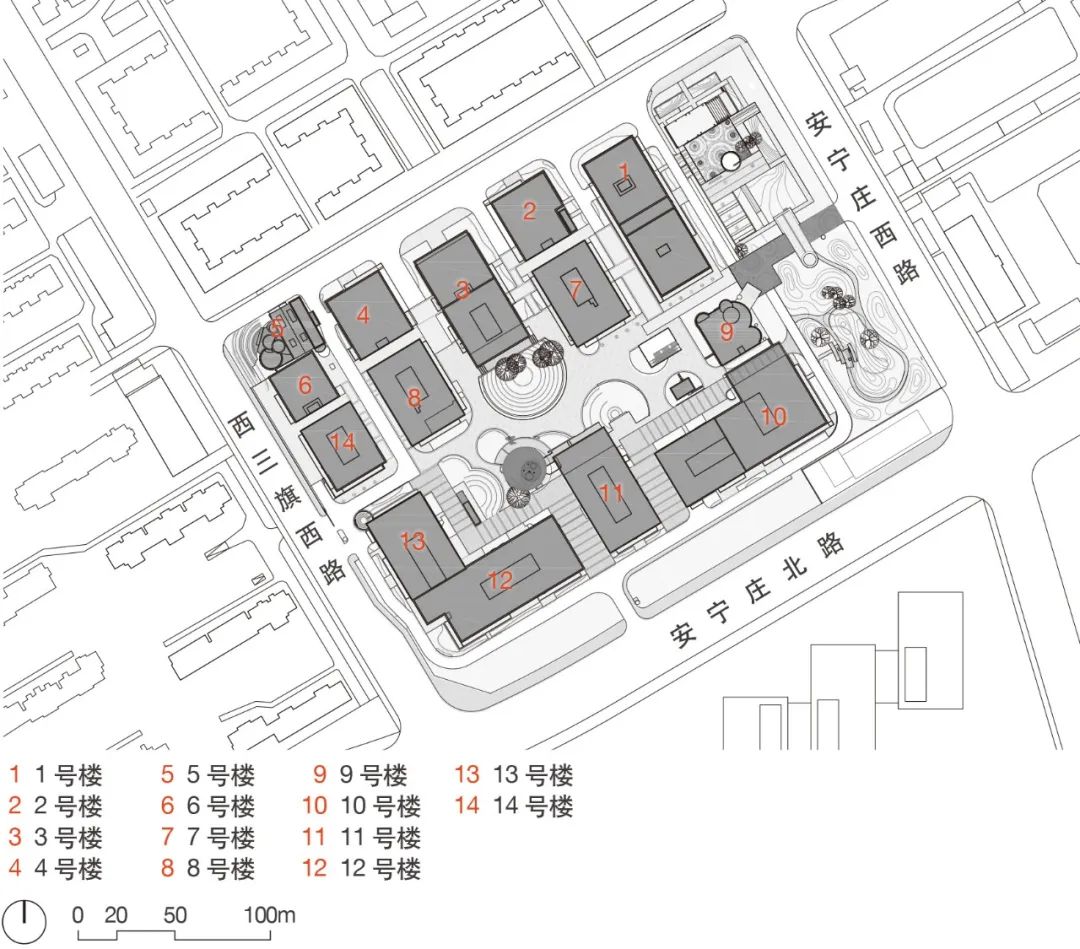

即使在10年前,项目用地也是上地、西二旗地区仅存的两三块规模较大的场地之一,稀缺性可见一斑。与之相对应的是苛刻的用地条件:东侧紧邻的空军研究院有100m的军事退线,北侧和西侧是原有的住宅区,南侧一路之隔是同期报批的小米科技园项目。60m(局部45m)的限高、3.5的容积率和30%的绿化率,加上军事退线和日照退线的双重影响,空间上形成一种南高北低、高密度的状态。我们将60m高的大体量建筑置于南侧,临路布置形成街墙,尽量争取空间和面积,中小体量的建筑则分成5组、置于紧邻住宅区的北侧,减少由于退日照而损失的面积。这几乎是在项目单体规模和数量的市场预期、规划指标、消防绿化要求、合理的视野、采光这几个强制条件锁定后的唯一结果。

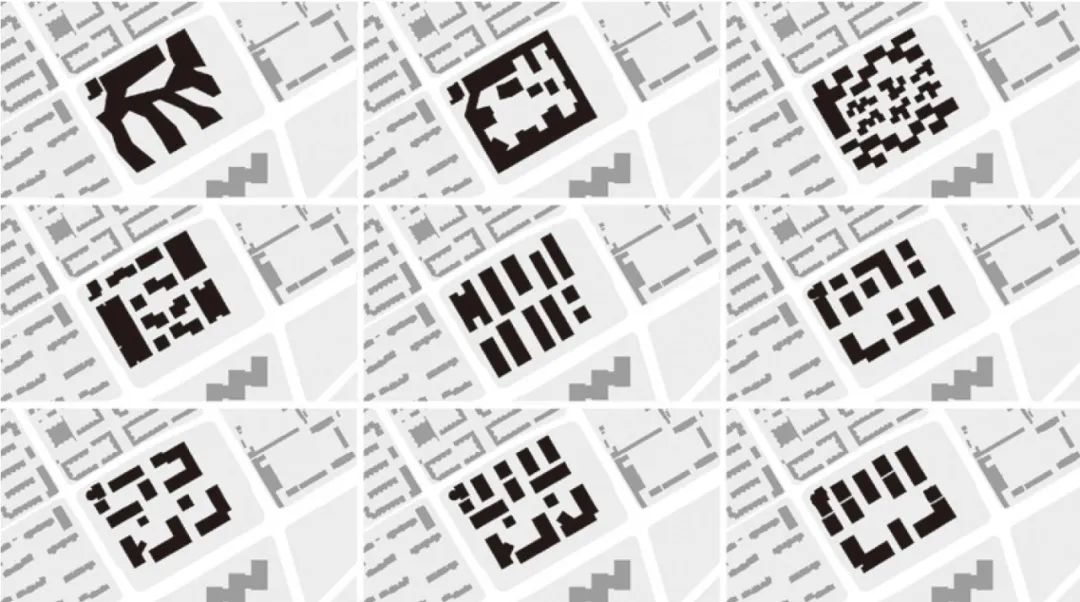

▲ 各阶段整体布局(第一行:左一、二为招投标阶段方案;第二行:左二为接手项目时的方案)

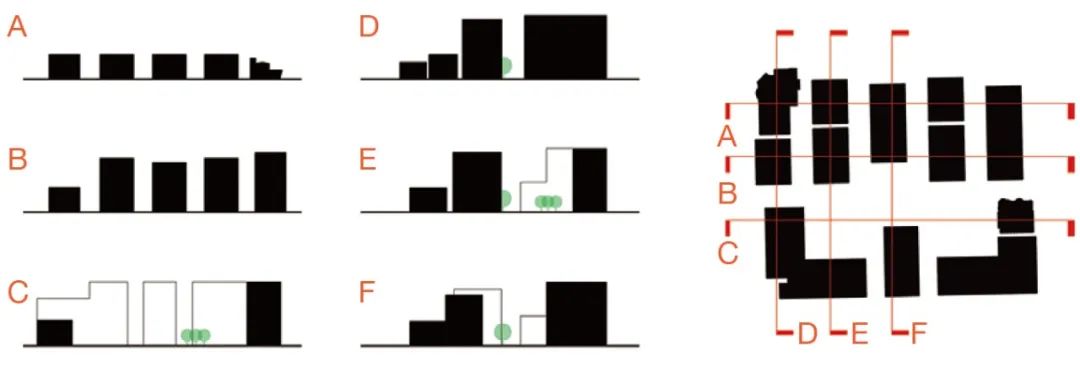

▲ 街巷、广场的尺度变奏

▲ 剖面图

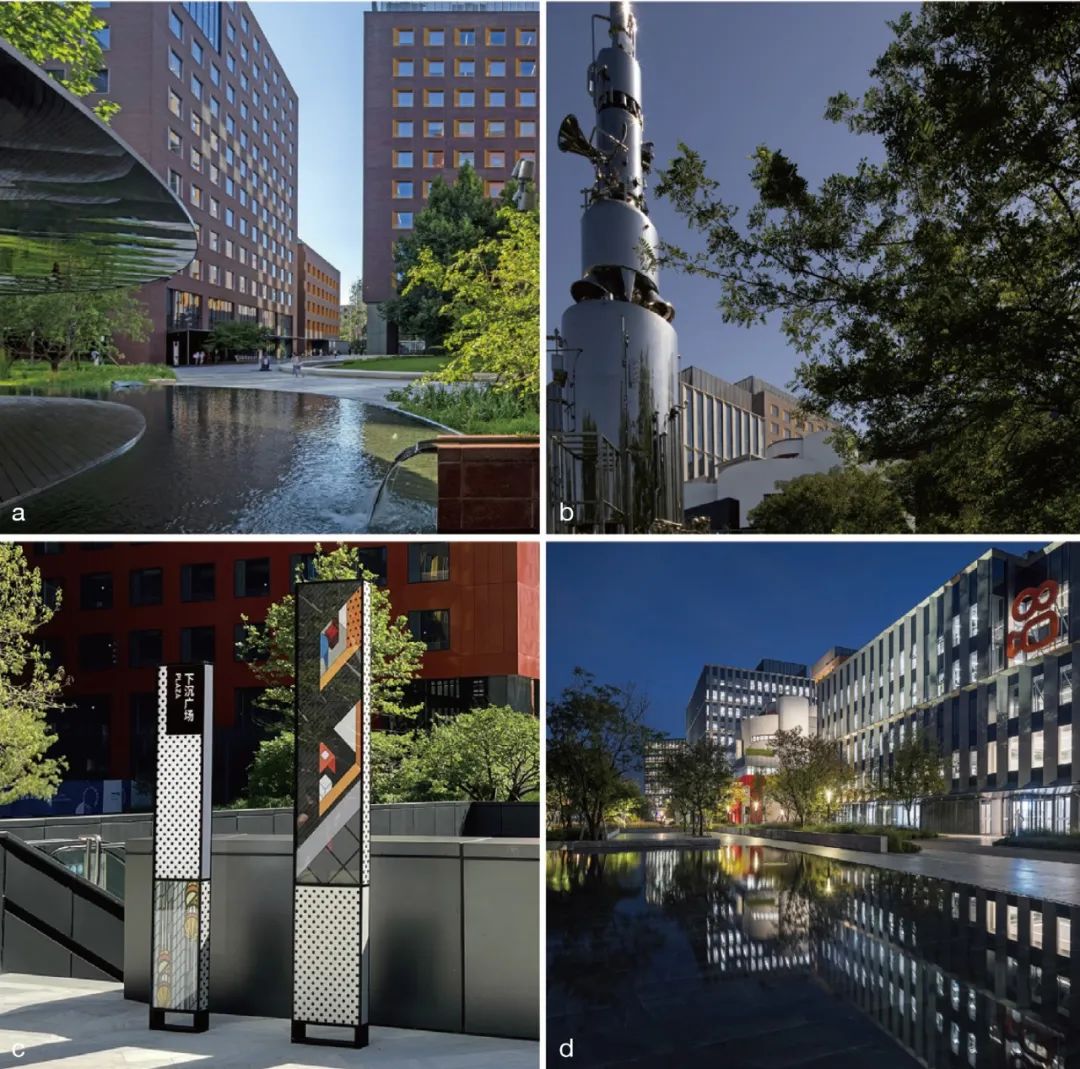

2013年初第一次踏勘现场的场景仍然历历在目:铺陈连续的单层厂房,一座办公楼,厂房里密密麻麻的不锈钢管道和罐体,空气中似乎还有牛奶的味道;场地中央有4棵高大的法国梧桐,在阳光里泛着暖色的光,西北角有一座锅炉房,东边还有一台地磅和料堆雨棚。三元牛奶是很多北京人颇有感情的日常饮品,把这些记忆留在场地上是很自然的选择。

▲ 首层平面图

保留记忆的方式是多样的,其中看起来最简单的是保留大树。从我们的投标方案到中选方案、再到调整方案,经历了保留-不留-保留-索性更多保留的过程,如此纠结的原因很简单,一方面是场地记忆的精神价值,另一方面是楼栋布局的限制和地下工程真金白银的代价。我们通过楼栋组合方式的调整,使大树、广场和建筑的组合达到最佳的平衡状态;为街区增加了生命力,在地下室的布局上尽可能提高效率,但还是增加了上千万的投资,好在业主权衡得失,下定决心留下这些大树。

原厂区东北角一栋酸奶加工车间的一部分位于园区的红线之外,业主希望先把它改造为剧场和展厅,在项目开发的过程中可为项目造势,园区投入使用后将它贡献给城市,成为园区乃至周边社区的文化服务设施。该建筑主体由保留的一个36m×36m的单层排架空间和一个12m×72m的单层排架空间组合而成,我们用“抽离、嵌入、延展”的方法进行轻介入式的更新改造。对于保留空间的围护结构进行抽离,形成庭院并连接两个空间,中部首层嵌入预制混凝土看台,形成可以集会活动的多功能小剧场,距地3m处则围绕看台区嵌入U型办公空间。72m的空间用来作为项目展示与洽谈功能,改造后这里举办过许多场活动,包括小米、大疆的发布会等。

▲ 保留厂房框架的遗址剧场

原厂区锅炉房的改造动作比较大。它的首层是3组密集的混凝土柱组成的料斗的煤渣清掏空间,二层是安放锅炉的15m通高大空间。锅炉房改造包含3个功能的叠加:首层的麦当劳餐厅改造、二层大空间的多功能展厅,以及西侧门厅和画廊的加建。锅炉房位于园区的西北角,面对住宅和商铺,位置虽不显眼,但从西二旗地铁站来的大量人流会从这里经过,因此我们加上几个彩色锥台形体作为门厅及画廊,在城市中强调出这个街角。

▲ 由锅炉房改造的元动力展厅(摄影:楼洪忆)

我们甚至还用重构和抽象的方法来诠释记忆。园区9号楼本来是一个实验检测楼,有高大的通高空间,原本也考虑过保留利用,但无奈改造的代价巨大,因此还是决定拆除新建。由于它地处园区东侧主入口附近,设计把奶罐、机械感等很多意象杂糅成一座表情丰富的建筑,内部通过空间的立体穿插,把展示、会议、剧场、聚会空间串联起来。我们希望这座无论从外从内都非常“出位”的建筑,用更激进的方式唤醒人们的记忆。

▲ 奶罐意象的9号楼夜景(摄影:楼洪忆)

▲ 园区轴测图

高密度街区是这个园区的基本特点,那就把空间和界面的丰富性表达出来,让建筑的底层和人的活动结合得要更紧密、更有生活感;建筑界面用不同的材料、色彩叠加并融合,让其更具有城市感、丰富性,也更具有表现力,把业主以往开发园区中的艺术基因更加明确地表达出来。

▲ 下沉庭院(摄影:楼洪忆)

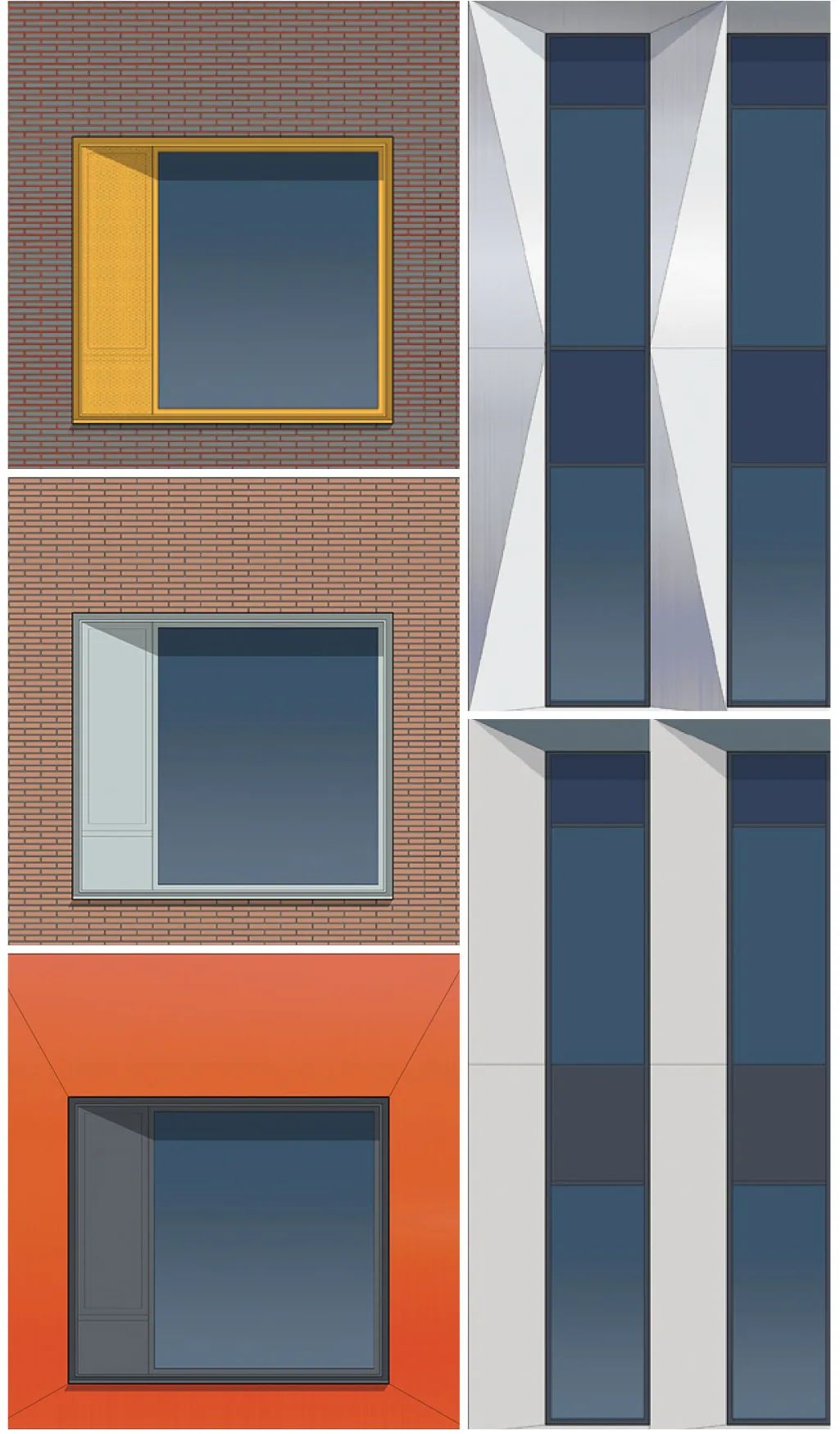

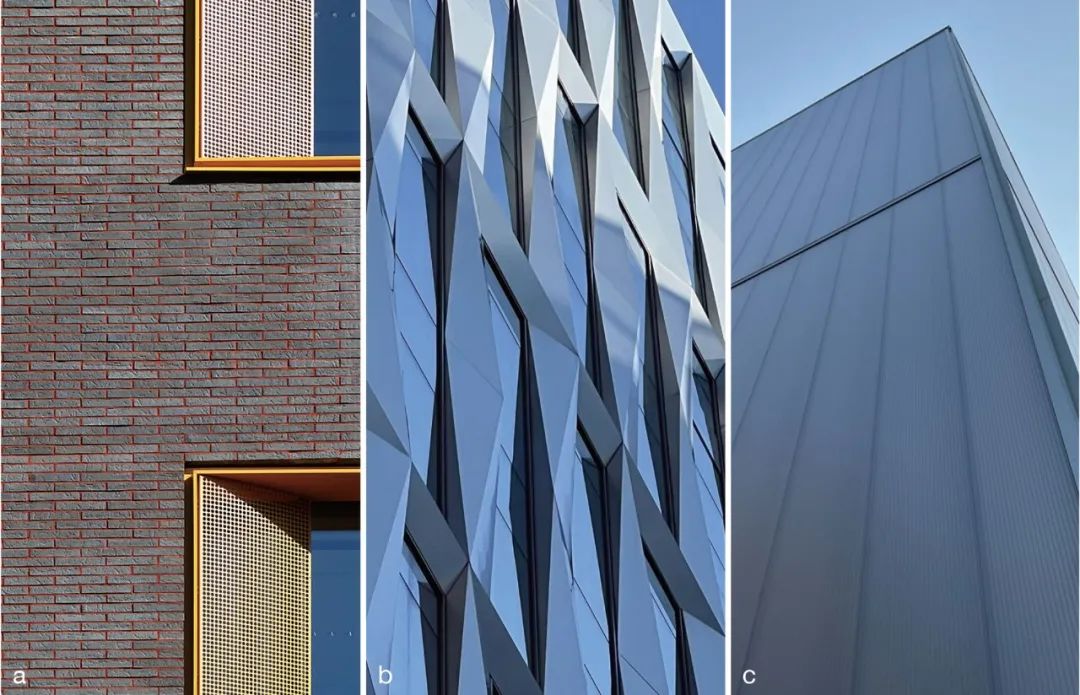

在界面上用丰富性呼应城市环境,针对不同城市界面,选用不同方式。南侧相邻的小米科技园城市界面较为单一,因此我们采用多种立面形式进行组合,彰显园区的丰富性;北侧临近住宅区,环境优雅安静,故选用干挂幕墙砖的立面形式,营造相对稳重的学院派风格。

丰富有了,还不能乱。我们只用方窗和两层通高竖长幕墙窗作为立面的构成元素,为所有的材质和色彩找到一个共同的尺度基础,有了最基本的视觉节奏控制。材质在体量上的分布也小心经营,形成合理的呼应与对照,对整个形态才能有结构性的把握,杂而不乱,繁中有序。

▲ 视觉节奏控制

园区东侧的退线区域是难得开阔的外部空间。小厂房改造的剧场和展厅还是不能作为实体建筑保留,但通过甲方、政府、设计团队的共同努力,建筑核心部位的主体框架和看台区得以存留,命名“遗址剧场”,通过厂房的骨架、由厂房平面生成的矮墙、地磅形成的景观,保留了记忆。艺术家隋建国先生在广场上用牛奶厂遗留下来的不锈钢奶罐和管道,重塑了太空火箭外形的雕塑“银河号”。它的英文名字“Milkway”一语双关(下图b),对三元牛奶厂的记忆给予了双重体现。园区的很多活动如艺术表演、跳蚤市场等都在这里举办,历史的记忆和当下的情感融合在一起。

标识设计来自我们的前同事李涵。他从方形和多彩的主题出发给出了一套精美而耐人寻味的设计,既延续了整体的园区风格,又有抽象和强化,仿佛跳跃的华彩增加了空间的趣味(上图c)。

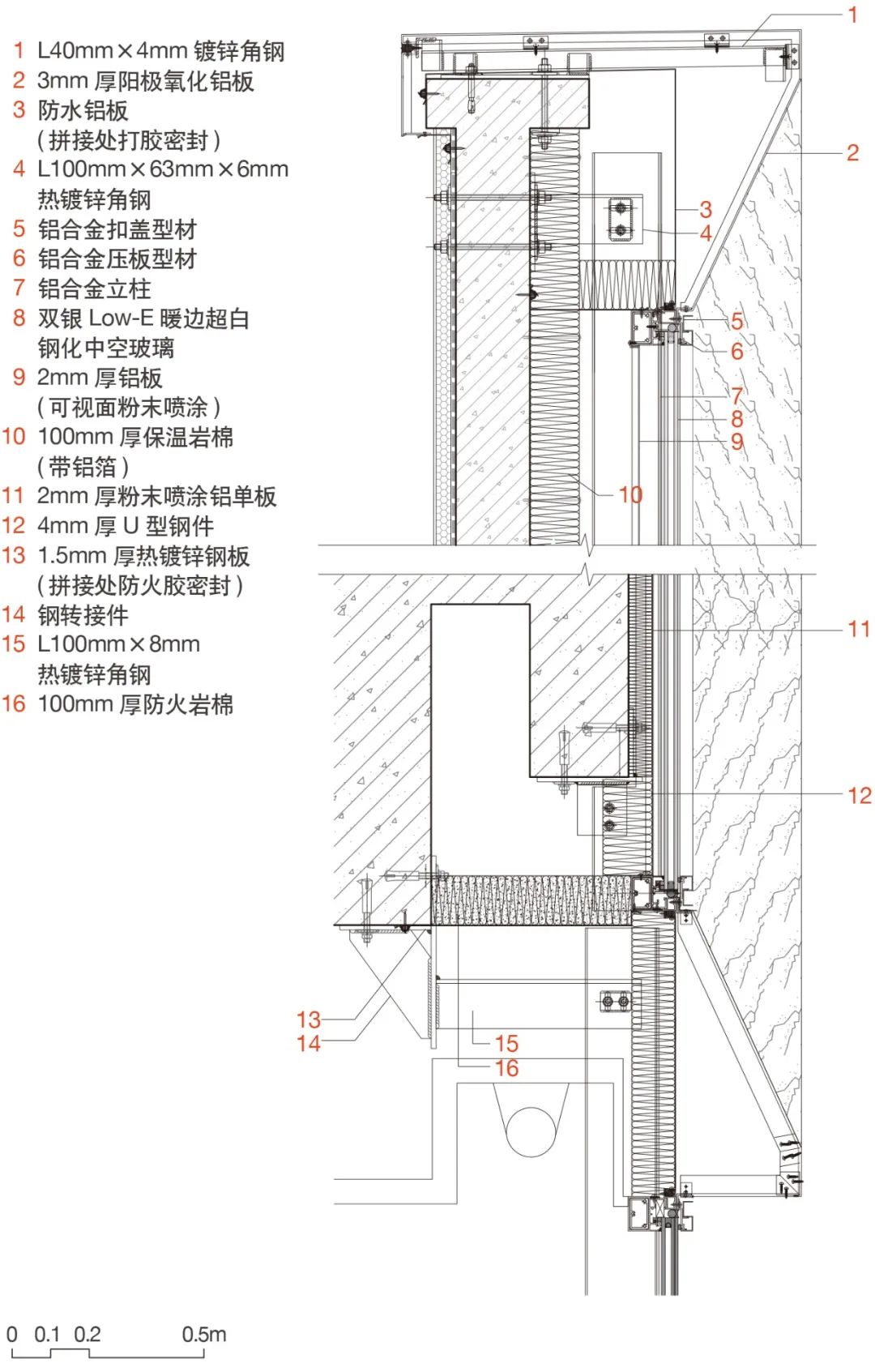

我们首先努力把材料的特性充分地表达出来。砖幕墙用了红、灰两种颜色,红砖用灰缝,灰砖用红缝,避免高大砖墙压抑感,并且可以方便地调节整体色调。排砖重点在于控制成本和砖长宽比例之间的平衡点。砖的尺寸严格控制在标准范围之内,以节约造价。金属幻彩板墙在不同光线和观察角度下显现出从紫、红到金色的变化,与沉稳的砖墙形成对比。排板根据加工宽度1.5m的极限,窗套外每边的板材宽度控制在700mm,刚好形成4.2m见方的模数区域,和结构模数匹配,板材通过斜边拼接,形成完整的视觉效果。阳极氧化铝单板可以弯折,有铝本色多折面和香槟色单折面两种板材方式,折面对光线敏感,充分表现了材料的金属质感,为外部与小米科技园立面风格衔接起到关键作用。锅炉房改造使用聚碳酸酯板形成一种纯净的半透明效果,半透明性质的轻质板材的长度可做到4~8m,有效减少了横向拼缝。

▲ 精细化设计

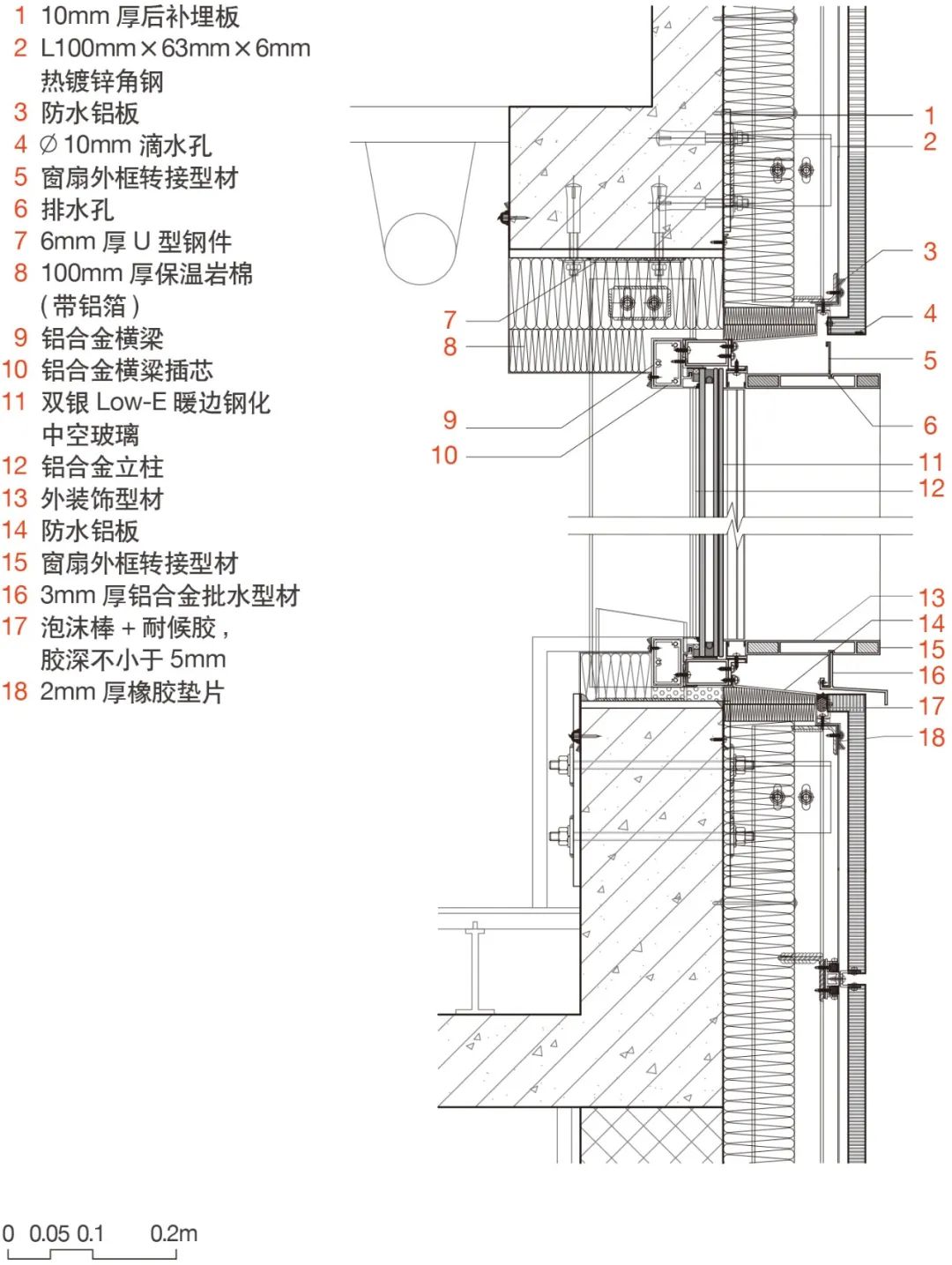

在工法上,大面积材料尽量采用传统成熟技术,而在材料交接、收口、体量转换处采用精细设计,既能保证精致的视觉效果,又可以减轻施工与造价的压力。比如窗套采用2.5cm铝型材收口和大面积墙面脱缝处理,下沿出挑,既可以防止墙面污染,又利用型材加工的高精度形成精致的视觉焦点;砖墙用转角砖,充分体现砌筑的特征;幻彩板充分利用原料尺寸,也做出20cm左右的转角,避免角部分缝的粗糙;阳极氧化铝单板控制弯折的设计角度,避免表面开裂;聚碳酸酯板转折位置的竖向转接件一般都是方形龙骨,我们和厂家一起研究了一种X型铝合金型材龙骨,使得转角交接更加简洁明快。

▲ 幻彩板窗套墙身详图

设计团队 谭寅子 李恒鑫 刘东顺 赵鑫甜 尉东颖 赵怡然 周子涵 马原野 赵王一男 李涵 张硕

施工图设计 中国电子工程设计院有限公司王振军工作室

景观设计 北京清华同衡规划设计研究院有限公司朱育帆工作室

机电顾问 北京博易基业工程顾问有限公司

幕墙顾问 建研科技股份有限公司

室内设计 北京市辛迪森建筑装饰工程设计有限公司、北京聿几空间室内设计有限公司

地下停车顾问 世纪宾致(北京)科技有限公司

照明顾问 栋梁国际照明设计(北京)中心有限公司、北京宁之境照明设计有限责任公司

数字展厅声学顾问 北京德尚静洁科技发展有限公司

室内微缩景观顾问 城市根系文化艺术(北京)有限公司

标识设计 绘造社、MAX Office

标识制作 天树视觉

雕塑 隋建国

摄影 张广源(除标注外)

评论