2025年5月13日下午,体系创新下的“同济设计+”系列活动暨同济设计+海茵建筑空间再构研究中心成立揭牌仪式在同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(以下简称“同济设计集团”)成功举办。活动由同济设计集团、海茵建筑设计咨询(上海)有限公司共同主办。

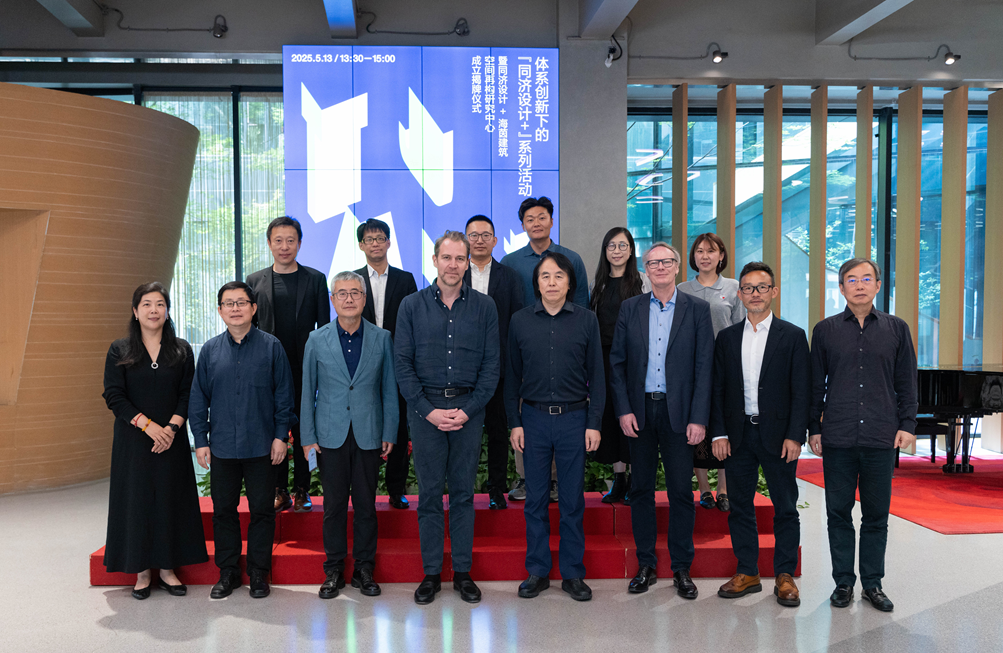

全国工程勘察设计大师、同济大学教授、同济设计集团总建筑师钱锋,上海市工程勘察设计大师、同济设计集团党委书记、总裁、总建筑师汤朔宁,海茵建筑总裁、首席建筑师Martin Henn,海茵合伙人Hans Funk,同济大学建筑与城市规划学院建筑系系主任王一,同济设计集团副总裁邹子敬,同济设计集团副总裁、总建筑师任力之,海茵商务总监顾云云,海茵副合伙人王雨辰、常州高新集团总监马克亮、Arup中国总建筑师王欣、Happold总监施佳青、同济设计集团市场(品牌)运营中心主任曹亮、同济设计集团二院院长助理魏丹、同济设计集团大湾区办事处主任臧玥等嘉宾出席活动,共同见证研究中心的正式成立。活动由同济设计集团副总裁、副总建筑师赵颖主持。

嘉宾致辞

汤朔宁

上海市工程勘察设计大师、同济设计集团党委书记、总裁、总建筑师

汤朔宁总裁首先对莅临现场的嘉宾及合作伙伴表示热烈欢迎,并向长期以来关心支持同济设计发展的社会各界致以衷心的感谢。他表示,“同济设计+”系列活动是集团面向未来的一次重要探索。希望通过这一平台,汇聚全球智慧,整合跨领域资源,推动行业创新。此次与海茵的合作是系列活动的第二站,通过成立“空间再构”研究中心,实现优势互补、双赢发展。同济设计将依托深厚的学术积淀与工程技术实力,为研究中心提供理论支撑和落地解决方案;海茵建筑将贡献其国际化的创新设计理念与先锋实践,推动空间设计的前沿探索。

Martin Henn

海茵建筑总裁、首席建筑师

Marthin总裁回顾了HENN作为德国知名跨学科建筑事务所75年的发展历史以及其与中国的合作经验,强调了同济大学在建筑领域的领先地位与智库作用。他表示,HENN建筑与同济设计联合成立研究中心,旨在通过“变革性空间”这一核心理念,探索建筑在可持续发展、城市更新及社会韧性等时代议题中的创新解决方案。双方的合作不仅是企业与高校的联结,更是中德文化、理论与实践、传统与创新的桥梁,致力于打造一个跨学科实验平台,促进学者、学生与从业者的交流,共同塑造面向未来的建筑形态。

王一

同济大学建筑与城市规划学院建筑系系主任

王一教授代表同济大学建筑与城规学院致辞,他表示,同济大学建筑相关专业与同济设计集团在学术研究、人才培养及前沿设计实践等方面深度融合,这是学校、学院以及设计院的共同优势。多年来,同济充分利用国际化资源,邀请了诸多国际顶尖建筑师参与教学,支撑起学科的国际声望和学术地位。当前建筑学科和行业面临重大变化,建筑教育范式也需主动变革。此次海茵建筑与同济设计的合作将会拓展同济建筑教育与国际顶尖事务所的合作。建筑与城规学院也将发挥智能设计、城市更新等跨学科前沿学术优势,助力双方的合作发展。

揭牌仪式

汤朔宁总裁、钱锋大师、Martin Henn总裁、Hans Funk合伙人共同为“同济设计+海茵建筑空间再构研究中心”揭牌,标志着两家机构在理论和实践融合上的战略合作正式开启。

同济设计+海茵建筑空间再构研究中心(TJAD+HENN Architecture Transformative Spaces Research Center)立足于当代转型背景,聚焦建筑在气候变化、资源有限、技术进步与社会多元化交织中的应对策略。未来,中心将从多个维度出发,探索建筑空间在可持续转型中的方法论与原型实践,推动形成面向未来的空间共生范式。

大师寄语

钱锋

全国工程勘察设计大师、同济大学教授、同济设计集团总建筑师

钱锋大师对研究中心的成立表示祝贺,他表示,同济设计+活动是全国设计院首创的品牌和平台。海茵事务所的作品遍布全球,在中国也有诸多知名案例,这些作品传承着海茵家族对建筑空间艺术的追求,不仅重视建筑建成后的社会环境价值,还在现代技术应用、绿色建筑等领域与时俱进,作品获得了广泛认可。

同济设计与海茵建筑的合作不仅追求项目上的双赢,还将注重多领域的合作,包括科研、产学研一体化、学术交流等,期望在新形势下实现多领域“空间再构”,期待双方合作平台取得更多成果。

主题报告

揭牌仪式之后,海茵建筑总裁、首席建筑师Martin Henn为现场听众带来了题为“Transformative Spaces: The Impact of Architecture on Environment and Society 空间再构:建筑在生态与人文之间的持续变革”的主题报告,分享了慕尼黑文化中心、慕尼黑HVB银行、亚琛医院扩建、柏林垂直农场、欧司朗总部、默克创新中心、西湖大学等经典项目及近期设计的项目。他表示,建筑自始便是时代的映射,同时也是变革的积极推动者。作为建筑师,我们始终在既有的基础上进行创造。我们的职责是尊重城市与社会的肌理,并在此之上重新构想具有韧性与适应性的环境,使其能够伴随未来世代持续演化。我们在社会需求与地球生态边界之间不断权衡,力求实现相互间的和谐共生。

评论