近日,“清华大学深圳国际校区”(Tsinghua University Shenzhen International Graduate School)成功入围美国A+设计奖(Architizer A+Awards)“建筑+学习”(Architecture +Learning)奖项类别,目前正处于紧张投票中。

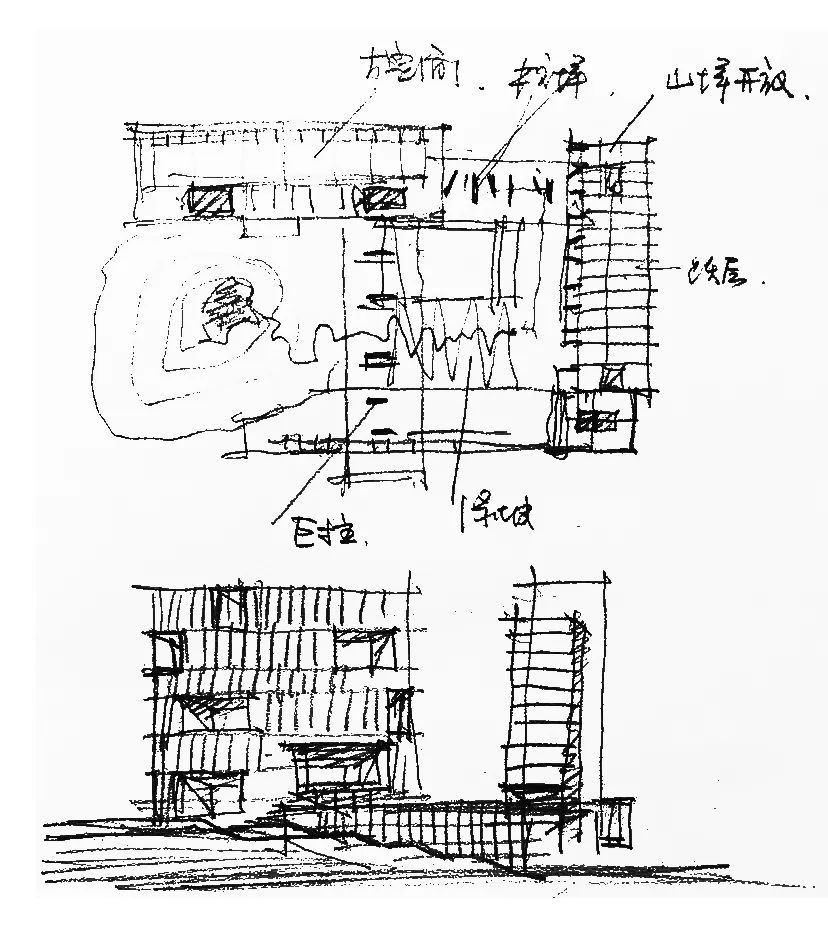

01 依山就势

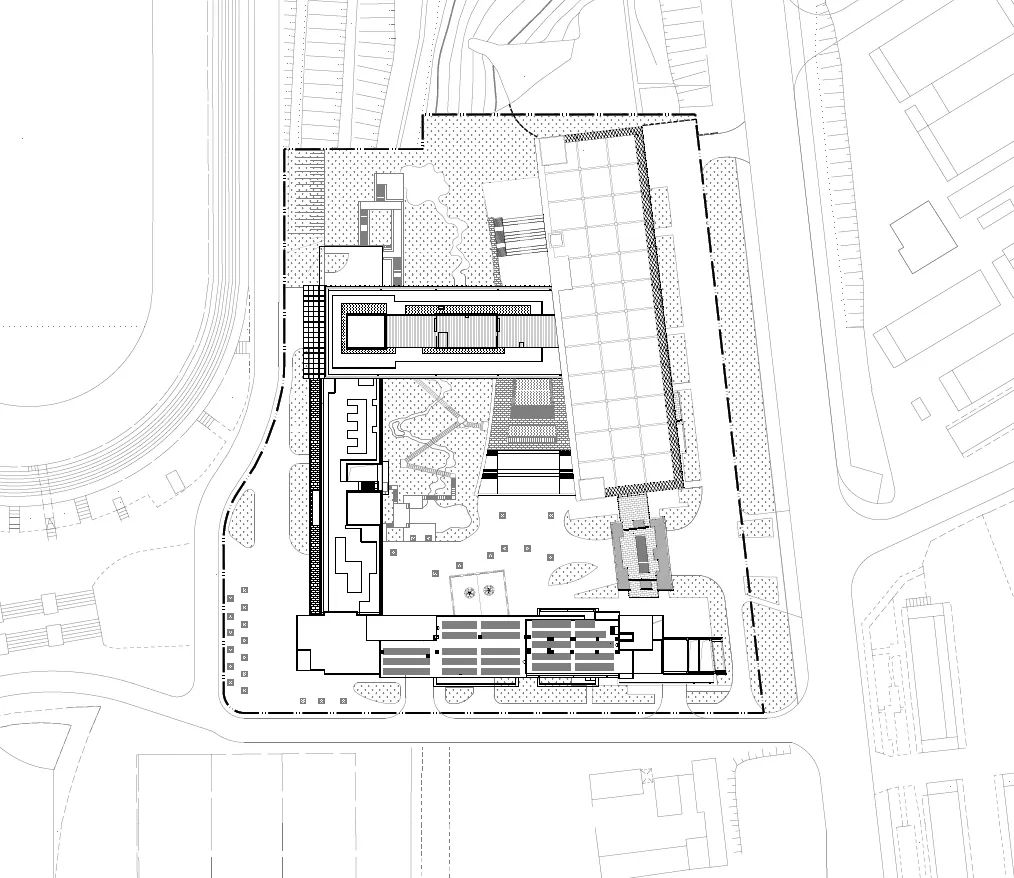

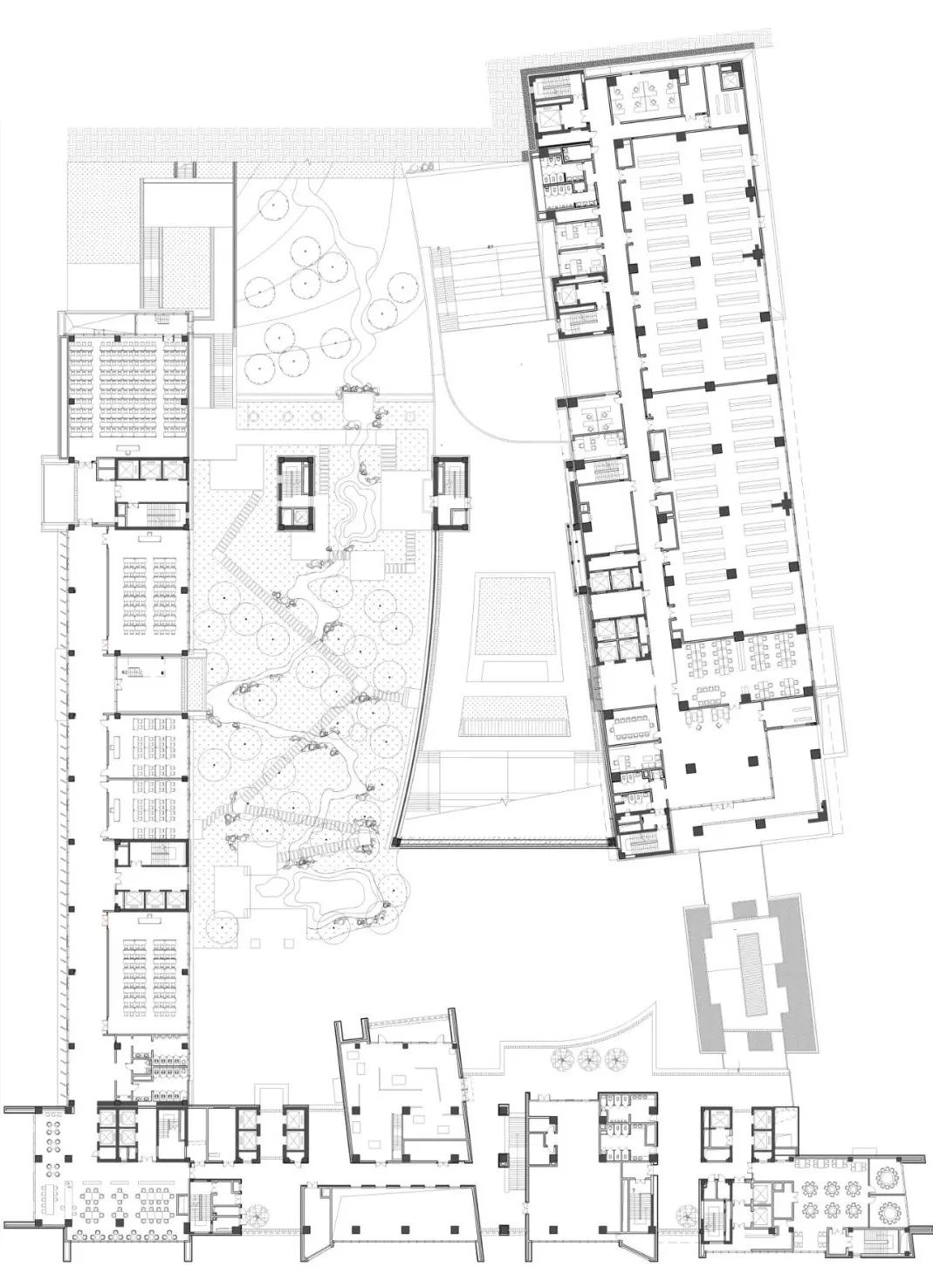

▲ 四层平面图

▲ 与山体相融的庭院

▲ 北侧山体及山溪延伸进入校园内部

▲ 漂浮在空中的图书馆

▲ 校区整体效果

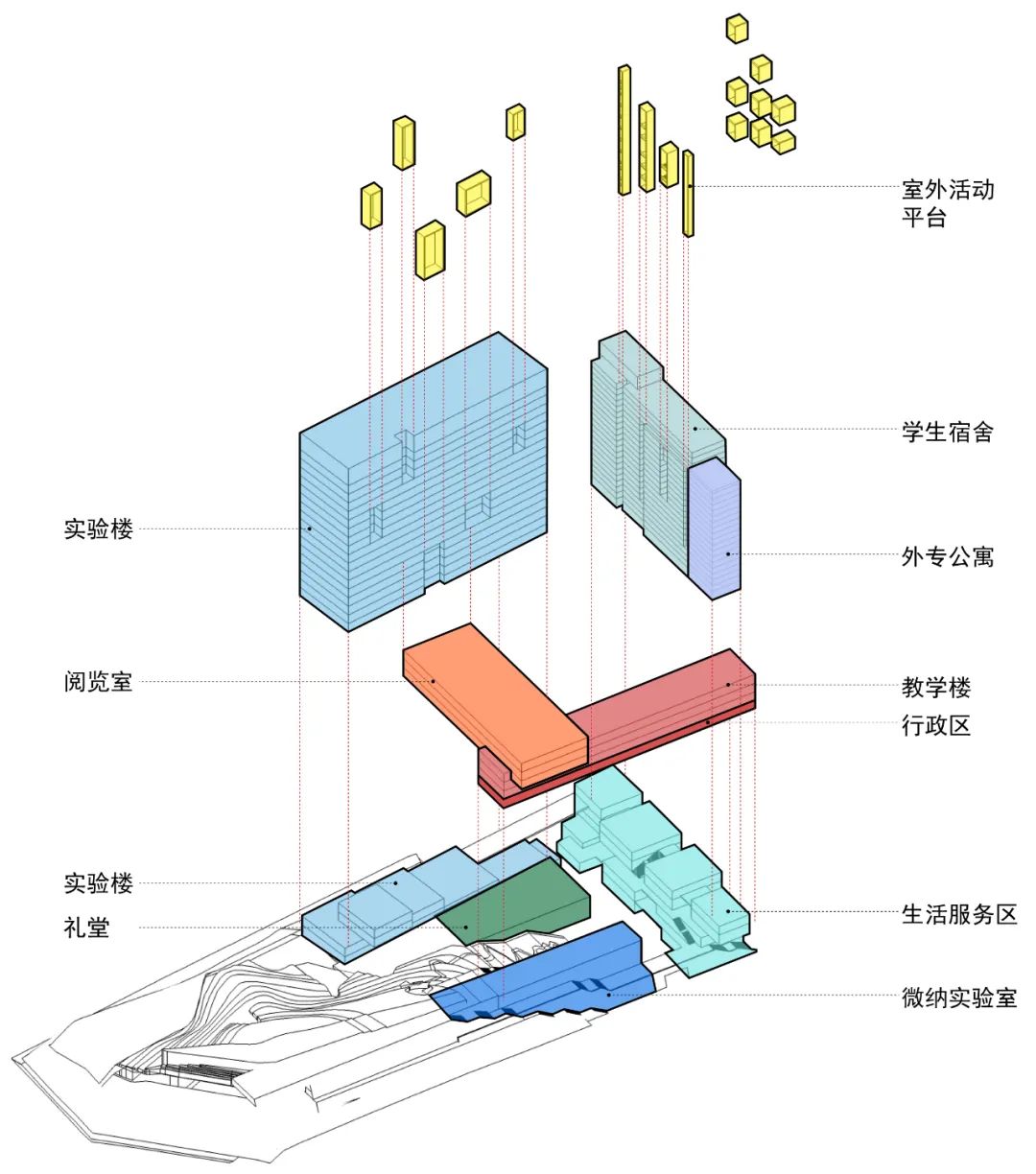

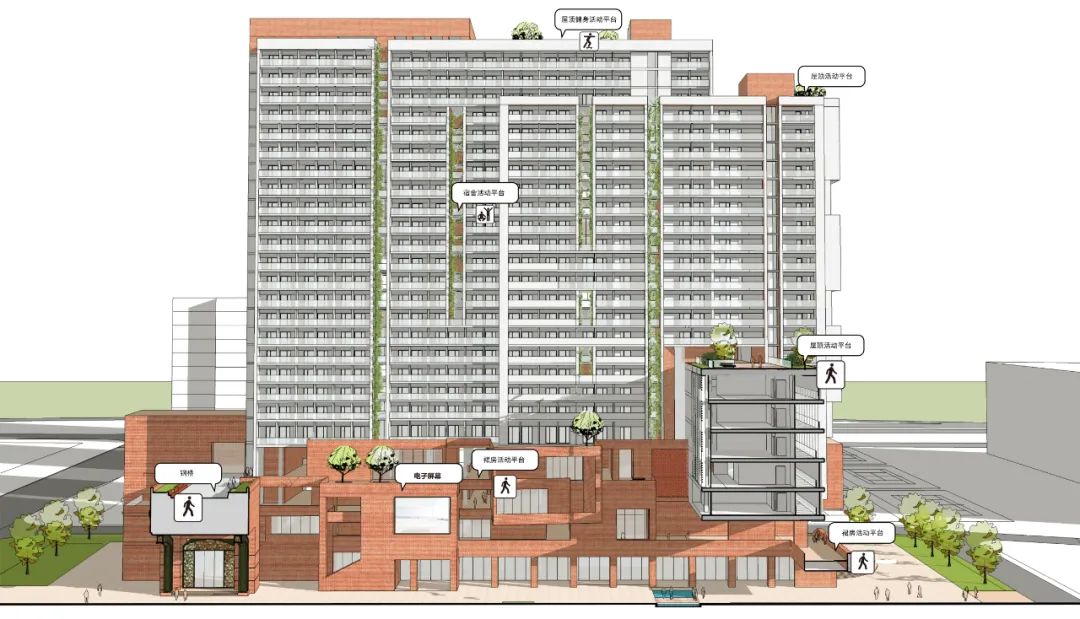

立体,即建筑功能垂直向上发展,突破局促用地对复杂功能的制约。我们对建筑功能与周边环境的关系进行梳理,将不同功能形成体块,并结合景观、采光、交通、绿化等要素,通过“搭积木”方式将体块相互交错搭接,形成与山体共同交织、拥有多层次绿化和交流平台的“立体校园”。

拆分建筑裙房体量,使其顺应山势形成一系列开放或半开放的空间“聚落”,营造宜人的尺度,提供交流休息的环境。在“聚落” 的屋顶,一系列高低错落的平台相应产生,作为多层次的室外交流空间;“聚落”向上延续,以红砖为“负体”,竖向切分宿舍塔楼。在实验楼主楼上面对山景和体育场方向,点缀红砖的“窗口”,为师生在高区提供室外交流、远眺的休息平台。

▲ 剖面图

无边界景观,即模糊校园边界,不设封闭院墙。校园空间与场地环境之间通过开放的共享空间融为一体,进而与深圳大学城实现更充分的融合。师生或公众均可通过无处不在的共享空间进入校园空间。开放式的校园设计,以其亲切的姿态实现了科研设施和教学资源更广泛的共享;而大学城乃至整个深圳市,也可以将更加丰富的配套红利反哺给校园。

▲ 校区内庭院空间

03 经典传承

受美国近代折衷式建筑风格的影响,清华大学校园中的标志性建筑大多由红砖砌筑而成。清华大学深圳国际研究生院是清华大学在国内的唯一异地办学机构,是清华大学在大湾区的空间延伸。为体现文化传承,我们以清华本部经典的“红区”为基调,通过有历史感的红砖材料与岭南特色植被景观的有机结合,塑造独特的校园文化。

▲ 校园东侧经典校门空间

从建筑庭院、裙房向上,至架空休闲空间、高空庭院等部位,墙和地面均采用了红砖元素,既是对经典建筑文化的追忆,又形成了标志性建筑特征。

红砖校门汲取古典拱券的建筑设计语言进行现代化诠释,庄重而不繁琐。校园西侧采用较为厚重的红砖基座,托起彼此交错的教学楼和教师公寓。基座拾级而上,融合于山体景观。入口处设置弧形的台阶广场,和墙面上的学校名称搭配,形成具有纪念意义的场景空间。

▲ 国际交流中心室外入口空间

室内部分充分利用红砖堆叠所产生的空隙,将光线导入建筑,投射出斑驳的光影。红砖大小一致,体块均等,看似中规中矩,实则可以通过相互之间不规则的穿插、排列与融合创造灵动之美,带来不一样的视觉感受。

▲ 实验楼门厅

▲ 实验楼门厅

▲ 国际会议中心

04 交流共享

国际化和学科交叉是学院最大的办学特色。空间布局将先进的教学理念融入建筑有机体中,为师生交流互动、学科交叉融合、学生创新实践提供了更加丰富的可能。

▲ 交流空间分析图

05 实验综合体

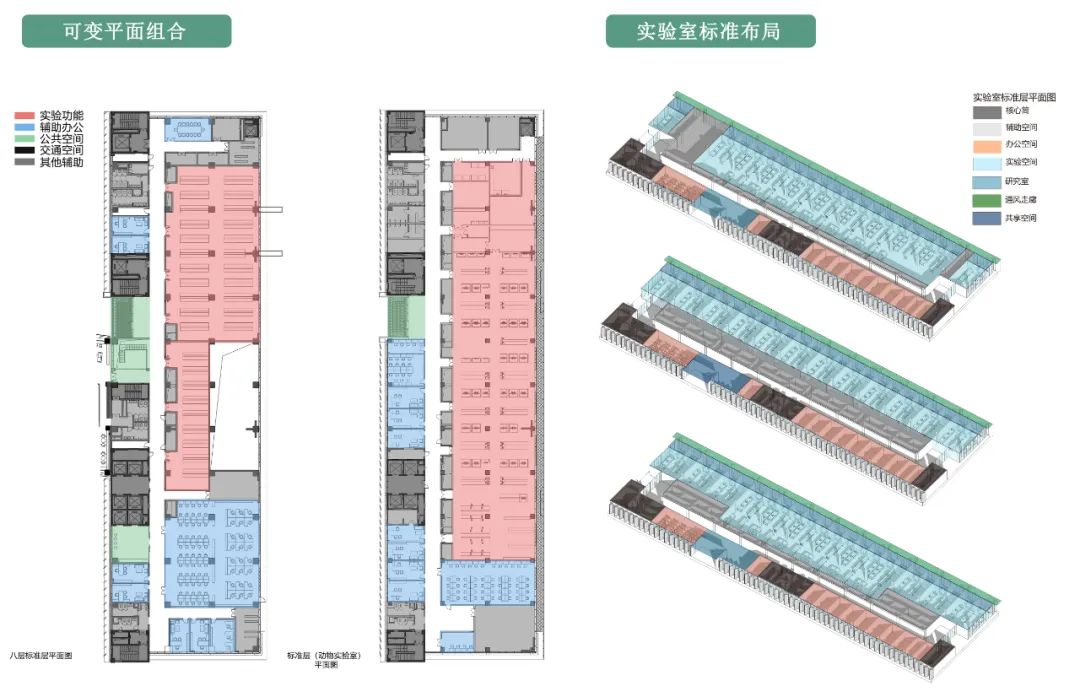

近年来,我国高校实验室建设逐渐走向城市化、高密度化、共享化。设计结合实验对环建筑层高、装饰标准、结构荷载、布局需求、强弱电需求、温湿度环境、废水废气系统及自控系统等专业的需求进行归纳,将实验室划分为标准和特殊需求实验室,并加入PI学术带头人和研究生的研讨办公空间。标准实验室分布数量较大,对空间环境和实验工艺环境要求稍显复杂,采用集中分层分区设置。

▲ 实验室平面布局图

06 绿色低碳

建筑西立面设置遮蔽西晒阳光的金属百叶,通过不同角度的变换,形成了丰富的建筑立面语言。在东立面设置铝拉网系统,结合空中绿植花箱,在遮蔽强烈阳光的同时,形成建筑与绿化共融相生的态势,同时为实验室的室外设备扩展提供了空间条件。

▲ A座实验楼东侧立面

▲ C座图书馆北立面

评论